-

+86-15751661017

-

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

+86-15751661017

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

Когда слышишь про электронные автотрансформаторы, сразу представляешь что-то ультрасовременное, но на деле многие путают их с обычными ЛАТРами. Вот в ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии как раз сталкивались с этим — клиенты просили ?цифровой автотрансформатор?, а по факту им хватало и классического решения с сервоприводом. Но если копнуть глубже, именно электронные варианты, особенно в комбинации с системами управления, открывают возможности для точной стабилизации напряжения в условиях резких скачков нагрузки. Помню, как на одном из объектов под Янчжоу пытались внедрить гибридную схему, но столкнулись с перегревом силовых ключей — пришлось пересматривать весь теплоотвод.

В промышленности до сих пор нет единого стандарта, что считать электронным автотрансформатором. У нас на заводе в Ичжэне подходили к этому прагматично: если есть полупроводниковые элементы, управляющие коэффициентом трансформации без механического контакта — это уже электронная версия. Но важно не путать с инверторными системами, где преобразование идёт через промежуточное звено постоянного тока. Кстати, именно эта путаница привела к курьёзу на выставке в Шанхае, где наш стенд с автотрансформатором перепутали с преобразователем частоты.

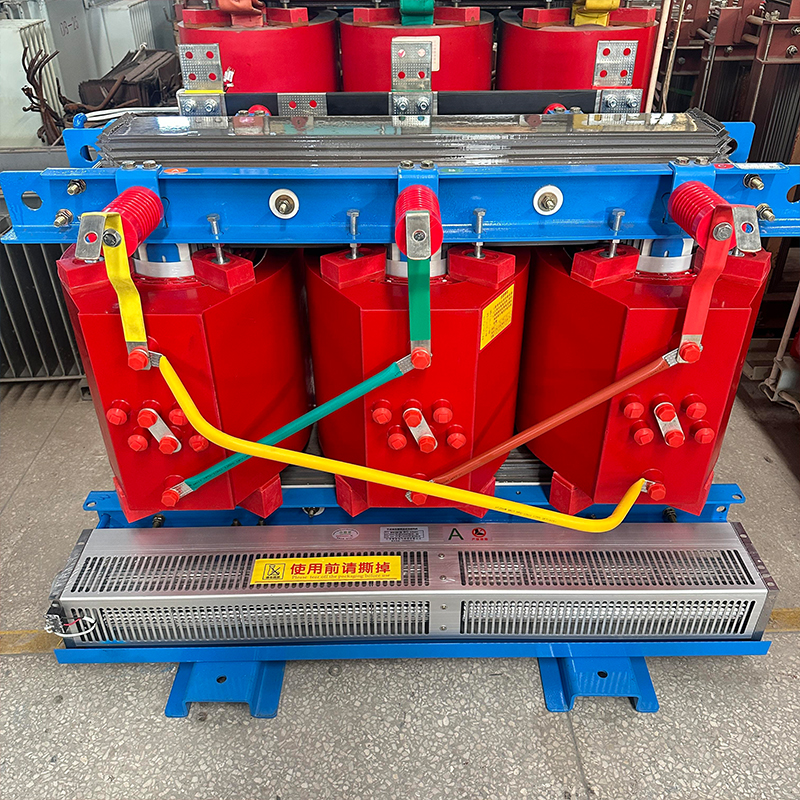

Технически сложность в том, чтобы обеспечить гальваническую развязку при сохранении КПД выше 92%. В сухих трансформаторах это проще, но когда добавляешь электронное управление к масляным системам — начинаются нюансы с изоляцией. Мы в Госинь экспериментировали с кремнийорганическими диэлектриками, но столкнулись с проблемой старения материалов при циклических нагрузках. Пришлось вернуться к классическим решениям, но с улучшенной системой мониторинга.

Особенность нашего производства в промзоне Юэтан — близость к Янцзы даёт преимущество для испытаний на влажность. Как-то раз тестировали прототип электронного автотрансформатора для судового применения, и выяснилось, что стандартная защита от конденсата не работает при резких перепадах температур. Пришлось разрабатывать локальную систему подогрева обмотки — сейчас этот патент используется в предварительно собранных подстанциях для портовых зон.

В 2021 году мы поставили партию электронных автотрансформаторов для текстильного комбината под Сианем. Заказчик требовал точность стабилизации ±0.5% при скачках нагрузки до 40%. Сделали на базе тиристорных ключей с системой плавного регулирования — вроде бы всё просчитали. Но через полгода получили рекламацию: при работе в ночном режиме с минимальной нагрузкой система начинала ?дребезжать?. Оказалось, проблема в пороге срабатывания датчиков тока — пришлось перепрошивать контроллеры прямо на объекте.

Ещё один показательный случай — модернизация подстанции для логистического центра возле G40. Там нужно было согласовать работу автотрансформатора с ВН/НН распределительными устройствами старого образца. Инженеры предлагали полную замену щитовой, но экономически это было нецелесообразно. Вышли из положения, разработав переходной интерфейс на опторазвязках. Правда, пришлось пожертвовать быстродействием — сейчас эта система работает, но с ограничением по количеству коммутаций в час.

Самая дорогая ошибка связана с попыткой использовать китайские симисторы в электронном автотрансформаторе для металлургического предприятия. В спецификациях всё выглядело прилично, но в условиях промышленных помех начались ложные срабатывания защиты. В итоге заменили на IGBT-модули от европейского производителя, но проект ушёл в минус. Теперь у нас в ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии жёсткая политика — только проверенная элементная база с трёхступенчатым тестированием.

При сборке электронных автотрансформаторов критически важен тепловой расчёт. На сайте https://www.jsguoxin.ru мы даже выложили калькулятор для предварительной оценки, но на практике он даёт погрешность до 15% — не учитывает локальные перегревы в местах контакта шин. Пришлось разрабатывать внутреннюю методику с тепловизорными испытаниями каждого образца. Кстати, именно это позволило нам улучшить конструкцию ребер охлаждения в сухих трансформаторах.

Литьё эпоксидных компаундов для изоляции — отдельная головная боль. Раньше делали по стандартной технологии, но при циклических нагрузках появлялись микротрещины. Перешли на вакуумную заливку с последующим отжигом — дороже, но надёжность выросла в разы. Сейчас эту технологию адаптировали и для композитных трансформаторов, хотя там свои нюансы с адгезией материалов.

С контролем качества всегда сложно: визуально электронный автотрансформатор может выглядеть идеально, но при первом же включении вылезают проблемы с ЭМС. Мы нашли эмпирическое решение — тестовые прогоны под нагрузкой 110% от номинала в течение 72 часов. Отсеивается около 7% продукции, зато почти нулевой процент брака у заказчиков. Кстати, этот же тест выявил слабое место в силовой части предварительно собранных подстанций — теперь усилили конструкцию кронштейнов.

Самый сложный проект — интеграция электронного автотрансформатора в умную сеть завода по производству солнечных панелей. Требовалась не просто стабилизация, а прогнозирование нагрузки по данным с метеостанции. Пришлось разрабатывать собственный алгоритм на базе ПЛК, который учитывает инерционность системы охлаждения. Интересно, что этот опыт потом пригодился при создании адаптивных систем для ВН/НН распределительных устройств.

Совместимость с релейной защитой — вечная проблема. В электронных автотрансформаторах выше скорость реакции, но это может конфликтовать с уставками стандартных защит. Как-то раз на объекте в промзоне Юэтан система выдала ложное отключение из-за того, что защита не успевала за быстрыми изменениями параметров. Решили установкой буферных конденсаторов и коррекцией уставок — сейчас этот опыт внесён в методичку для монтажников.

При работе с композитными трансформаторами обнаружили интересный эффект: электронное управление позволяет точнее распределять нагрузку между секциями, но требует более жёстких допусков по симметрии фаз. Пришлось дорабатывать алгоритмы компенсации перекоса — сейчас это наша фишка для объектов с нелинейной нагрузкой типа сварочных цехов.

Сейчас вижу тенденцию к сочетанию электронных автотрансформаторов с системами накопления энергии. Мы в Госинь пробовали делать такой гибрид для ветропарка — технически работоспособно, но экономика пока не сходится. Хотя для критичных объектов типа медицинских центров уже имеет смысл.

Основное ограничение — стоимость силовых ключей. Пока IGBT-модули не подешевеют, массового перехода на полностью электронные решения ждать не стоит. Но в нишевых применениях, например для лабораторного оборудования или точных производств, они уже конкурентоспособны.

Интересно, что несмотря на все технологические сложности, самый надёжный вариант пока — гибридные системы, где электронное управление сочетается с классической автотрансформаторной основой. Как раз такие решения мы сейчас предлагаем для модернизации старых подстанций без полной замены оборудования. Опыт показывает, что это оптимальный баланс цены и функциональности.