-

+86-15751661017

-

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

+86-15751661017

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

Вот смотрю на эти старые схемы в подстанциях, и всегда всплывает в памяти один случай: на объекте в Нижнем Новгороде пытались запитать асинхронный двигатель 6 кВт через обычный ЛАТР, думая, что это аналог пускового автотрансформатора. Результат предсказуем — сгоревшие обмотки и недельный простой. Именно тогда я окончательно понял, сколько мифов витает вокруг этих устройств. Многие до сих пор путают их с регуляторами напряжения или считают пережитком эпохи, хотя в реальности для двигателей от 30 кВт альтернатив просто нет — кроме частотников, но это уже другая история с ценником втрое выше.

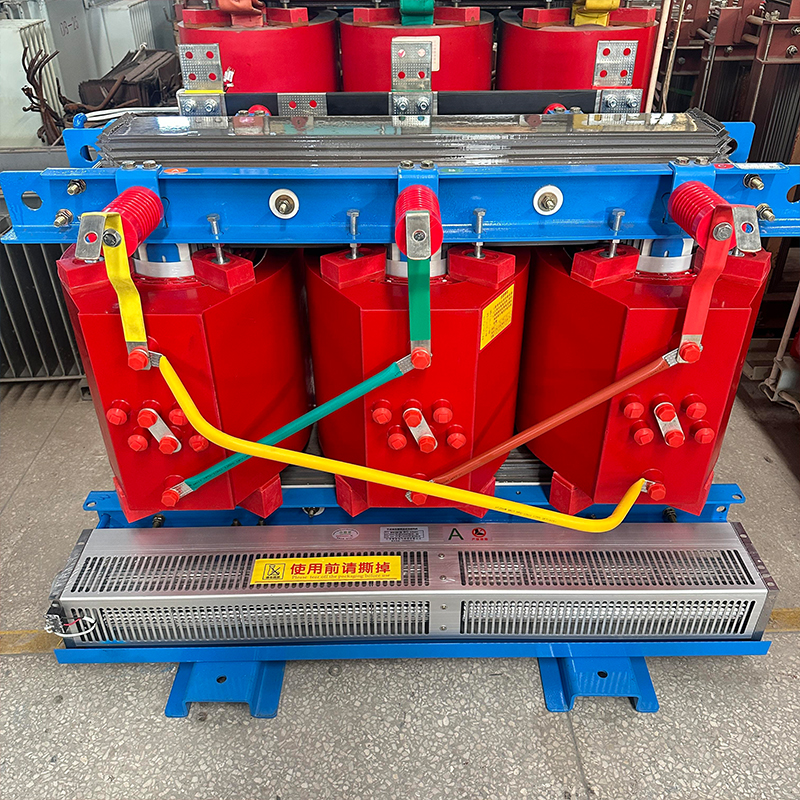

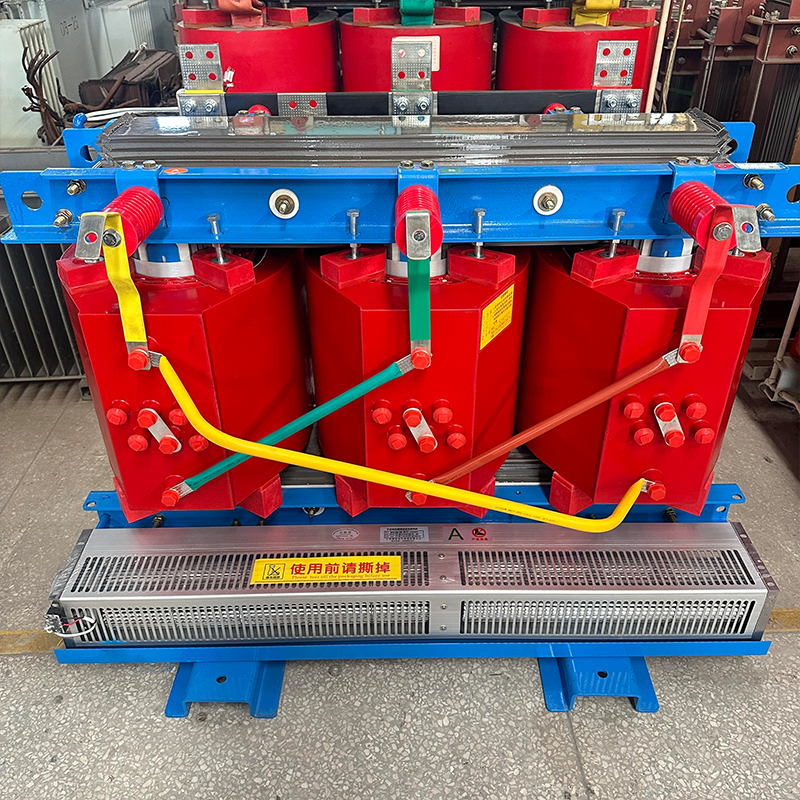

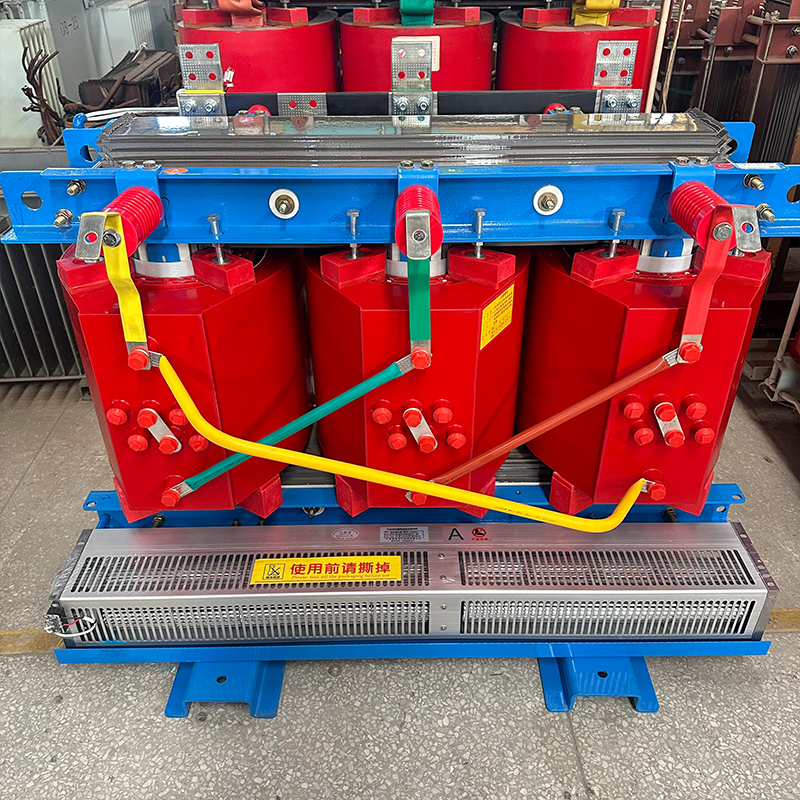

Если брать классическую схему, то многие производители до сих пор используют контакторные группы с ручным переключением ступеней. Но на практике именно здесь кроется 80% отказов — подгорающие контакты при коммутации под нагрузкой. Помню, как на модернизации подстанции в Перми пришлось переделывать всю контактную группу китайского автотрансформатора, хотя по паспорту он должен был держать номинальные токи. Интересно, что у ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии в последних моделях стали ставить вакуумные контакторы, и это реально снизило количество обращений по гарантии.

Обмотки — отдельная тема. Медь против алюминия — вечный спор. В сухих исполнениях алюминиевая обмотка иногда показывает себя лучше в плане теплоотдачи, но только если изоляция класса H. Хотя лично я всегда настаиваю на меди для напряжений выше 0.4 кВ, особенно после инцидента на хлебозаводе в Казани, где за полгода 'поплыли' параметры алюминиевых обмоток из-за постоянных циклов 'пуск-останов'.

Система охлаждения — вот что часто недооценивают. Масляные автотрансформаторы до 100 кВт спокойно работают с естественным охлаждением, но при частых пусках (более 10-15 в час) уже нужен принудительный обдув. Кстати, на сайте https://www.jsguoxin.ru в спецификациях четко прописывают этот момент — редкое внимание к деталям для производителей среднего сегмента.

Насосная станция в Волгограде — классический пример. Там стояли три двигателя по 55 кВт с плавным пуском через автотрансформаторы. Причем изначально смонтировали устройства с запасом всего 15% по току, хотя пусковые токи достигали 290%. Через месяц работы начались проблемы с тепловой защитой. Пришлось пересчитывать все параметры и ставить автотрансформаторы на 160 кВт — с тех пор работают уже третий год без нареканий.

Еще один интересный случай — компрессорная в цеху металлоконструкций. Там инженеры решили сэкономить и поставили автотрансформатор без системы байпаса. В результате контакторы работали в постоянном режиме коммутации, хотя после запуска должны были отключаться. Мелочь, а приводит к преждевременному износу. Кстати, у ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии в базовой комплектации всегда идет байпасная система — видно, что люди знают специфику эксплуатации.

Самая грубая ошибка, которую я видел — подключение автотрансформатора в сеть с нестабильной частотой. На деревообрабатывающем комбинате в Вологде генератор давал просадки с 50 до 47 Гц, и пусковые моменты постоянно 'плыли'. Пришлось ставить дополнительный стабилизатор частоты — дорого, но дешевле, чем менять сгоревшие обмотки двигателей.

Если брать соотношение цена/качество, то для двигателей от 75 кВт автотрансформаторный пуск все еще вне конкуренции. Частотные преобразователи, конечно, дают более плавный разгон, но их стоимость в 2.5-3 раза выше. Хотя для насосов с жесткими характеристиками я бы все же рекомендовал частотники — меньше гидроударов.

Софтстартеры — хорошая альтернатива, но только если нет требований по точности поддержания момента. В том же дробильном оборудовании, где нужен уверенный старт под нагрузкой, софтстартеры часто не справляются — отсюда и возврат к проверенным автотрансформаторам.

Прямой пуск — до сих пор применяют, но я бы не рекомендовал для сетей со слабой мощностью. Помню, как в коттеджном поселке под Москвой при прямом пуске насоса 45 кВт срабатывала защита на трансформаторной подстанции. Пришлось экстренно монтировать автотрансформатор — ситуация нормализовалась.

Заземление — тема, которой часто пренебрегают. Автотрансформаторы обязательно должны иметь отдельный контур заземления, причем не через общую шину. На химическом производстве в Дзержинске из-за этого погорела целая группа преобразователей — потенциал 'гулял' по всем корпусам.

Термоконтроль — еще один важный момент. В стандартных исполнениях обычно ставят термореле на 130°C, но для тропического климата лучше заказывать с запасом. В Сочи на морском порту обычный автотрансформатор выходил на температурный режим 110°C уже через 20 минут работы — пришлось доукомплектовывать дополнительными вентиляторами.

Интервалы обслуживания — здесь многие ошибаются. Производители рекомендуют проверку раз в полгода, но на практике при интенсивной эксплуатации лучше делать это ежеквартально. Особенно контроль состояния масла в маслонаполненных моделях — его деградация происходит быстрее, чем указано в паспорте.

Сейчас явно прослеживается тенденция к гибридным решениям. Например, автотрансформатор с цифровой системой управления, где сохраняется электромеханическая часть, но контроль уже через ПЛК. У того же ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии в новых каталогах появились модели с Modbus-интерфейсом — интересное решение, хотя пока не очень востребованное на рынке.

Материалы тоже не стоят на месте. На выставке в Екатеринбурге видел опытные образцы с аморфной сталью в магнитопроводе — потери холостого хода ниже на 15-20%. Правда, цена пока кусается, но для объектов с круглосуточным режимом работы окупаемость может быть быстрой.

Интеграция с системами мониторинга — вот что действительно нужно рынку. Простой пример: на цементном заводе в Липецке смонтировали автотрансформаторы с датчиками вибрации и температуры, подключенные к общей SCADA-системе. В результате смогли предсказать межвитковое замыкание за две недели до фактического отказа — сэкономили на ремонте порядка 400 тысяч рублей.

В целом, несмотря на появление новых технологий, пусковой автотрансформатор остается рабочим инструментом для многих отраслей. Главное — понимать его реальные возможности и не пытаться заменить там, где нужны принципиально иные решения. Как показывает практика, в России еще лет двадцать точно будут массово применять эти устройства — слишком уж много оборудования проектировалось именно под них.