-

+86-15751661017

-

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

+86-15751661017

Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

Если честно, многие до сих пор путают активные и реактивные потери, сводя всё к банальному 'трансформатор греется'. Ладно, когда студенты так говорят, но ведь и инженеры со стажем порой не видят разницы между потерями в стали и потерями в меди при разных нагрузках. Особенно это заметно при подборе трансформаторов для объектов с нелинейными нагрузками — там реактивная составляющая начинает вести себя как сумасшедшая.

Помню, как на одном из старых ТМ-2500 производства Ичжэнского завода (теперь это ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии) мы столкнулись с аномальным гулом на холостом ходу. Дело было в 2018 году, когда под Ярославлем запускали насосную станцию. Вскрыли — а там вихревые токи буквально 'съели' углы магнитопровода. Именно тогда я окончательно понял, что активные потери холостого хода — это не просто цифра в паспорте, а следствие десятков факторов: от качества шихтовки до старения изоляции.

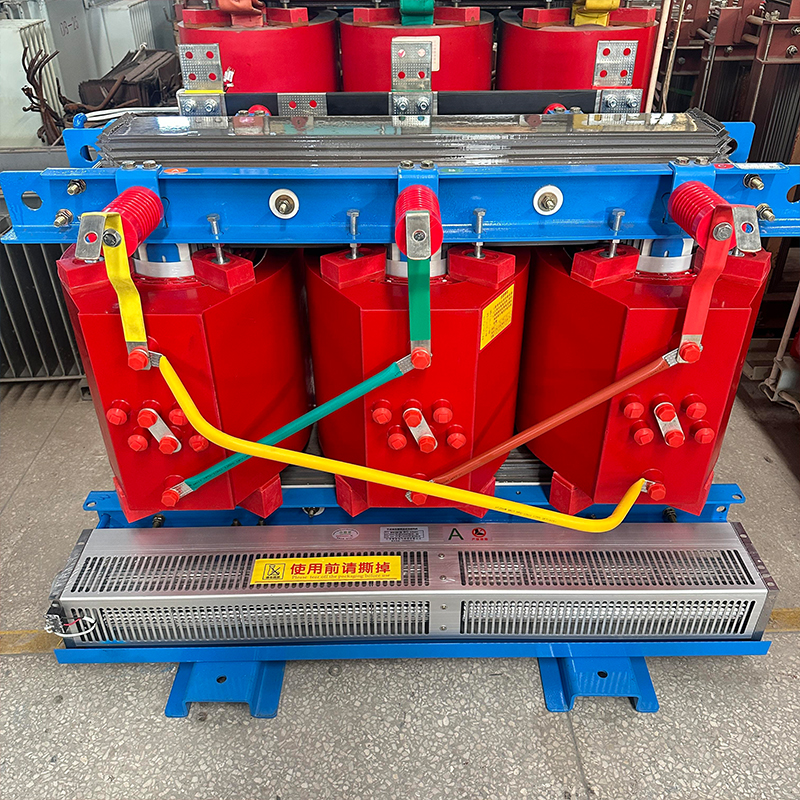

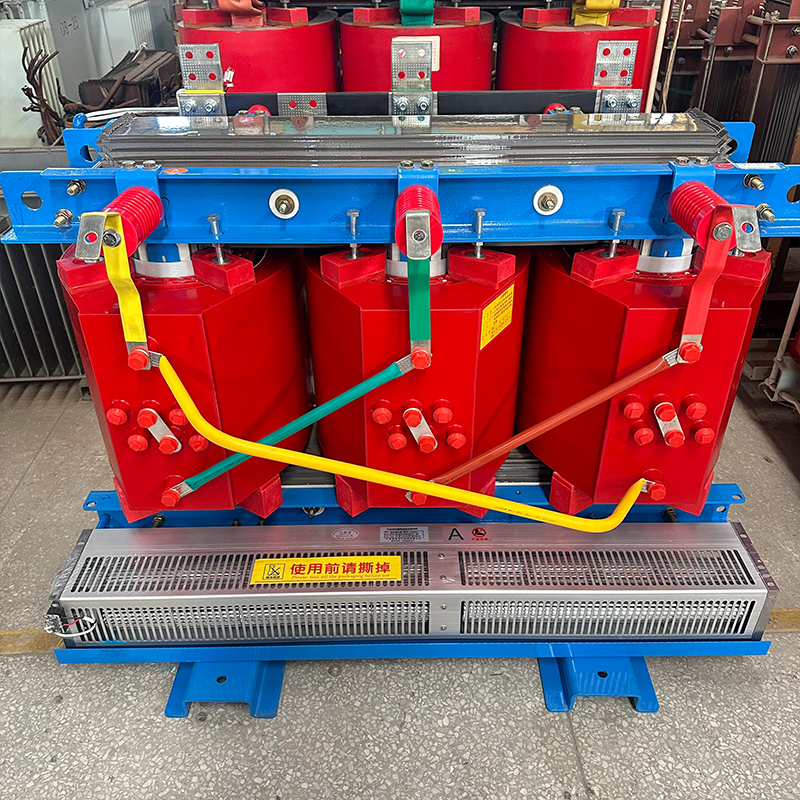

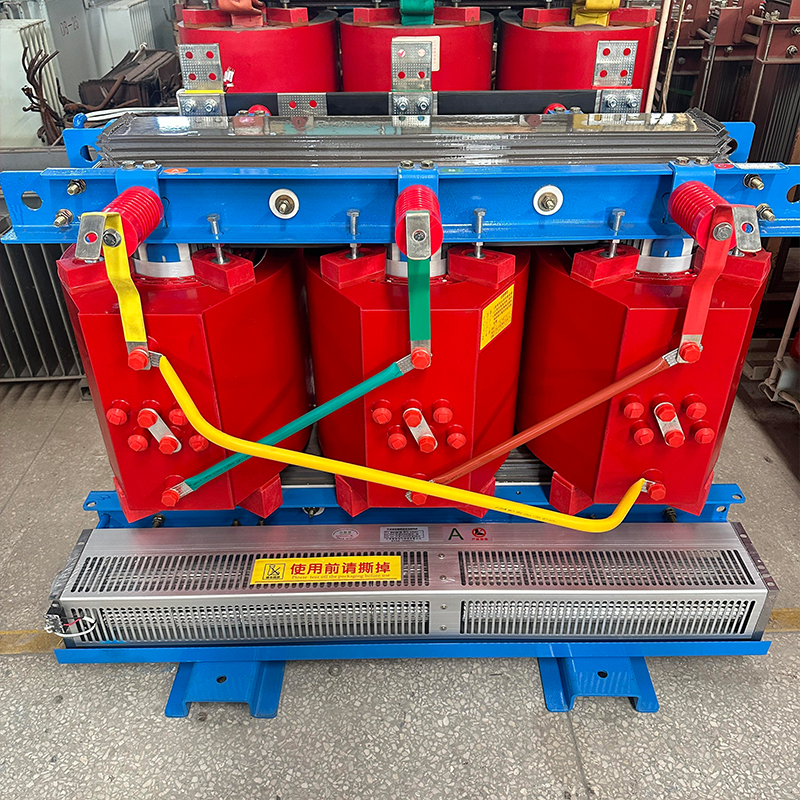

Кстати, о качестве стали. У китайских производителей вроде ООО Цзянсу Госинь сейчас стали использовать аморфные сплавы, но на практике это часто приводит к хрупкости сердечника. Мы как-то получали партию сухих трансформаторов с их завода — там активные потери были на 12% ниже заявленных, но при монтаже лопнули крепления магнитопровода. Пришлось усиливать конструкцию прямо на объекте.

Самое противное — когда потери в стали начинают расти со временем из-за межлистовых замыканий. Видел такое на трансформаторах, которые работали в условиях вибрации (например, рядом с прессовым оборудованием). Места соединения пластин постепенно истираются, появляются микроскопические мостики — и вот уже вместо штатных 1.2 кВт потерь холостого хода получаем все 1.8. И это на трансформаторе всего лишь 1000 кВА!

С реактивными потерями вообще отдельная история. Многие думают, что они влияют только на cos φ сети, но на самом деле они могут довести до межвитковых замыканий. Особенно в трансформаторах с алюминиевыми обмотками, где скин-эффект проявляется ярче. Помню, как на подстанции торгового центра в Новосибирске из-за высших гармоник от LED-освещения реактивные потери в трансформаторе 1600 кВА превысили все допустимые нормы — пришлось ставить дополнительные фильтры.

Интересный случай был с композитным трансформатором от jsguoxin.ru — там производитель заявил низкие реактивные потери за счет специальной конструкции обмоток. На испытаниях всё сходилось, но при реальной работе с частотными приводами появился резонанс на 17-й гармонике. Выяснилось, что паразитные ёмкости между слоями обмотки создают неучтённые реактивные цепи. Пришлось пересчитывать всю компенсацию.

Кстати, о производителях. Завод в промышленной зоне посёлка Юэтан (там, где ООО Цзянсу Госинь) сейчас активно экспериментирует с пропиткой обмоток для снижения паразитной ёмкости. Но на практике это иногда приводит к ухудшению теплоотдачи — видел два случая перегрева в верхней части обмотки именно у таких 'улучшенных' моделей.

Раньше мы часто измеряли потери по упрощённой методике — ваттметром на основных гармониках. Пока не столкнулись с трансформатором для дуговой печи, где из-за несинусоидального тока реальные активные потери оказались на 23% выше измеренных. Теперь всегда используем анализаторы качества электроэнергии с полным гармоническим анализом — дороже, но точнее.

Ещё одна ошибка — неучёт температуры. Активные потери в меди сильно зависят от нагрева, а мы как-то проводили испытания зимой в неотапливаемом помещении. Получили красивые цифры, которые потом не сошлись с летними замерами на том же оборудовании. Теперь всегда приводим измерения к номинальной температуре 75°C.

С реактивными потерями вообще цирк — их пытаются считать по формулам для идеального синуса, а в реальной сети всегда есть несимметрия фаз. Особенно это критично для предварительно собранных подстанций, где длина соединительных шин дополнительно вносит свою реактивную составляющую.

На металлургическом комбинате в Череповце стояли масляные трансформаторы ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии — вроде бы всё нормально, но через полгода эксплуатации начался прогрессирующий рост потерь холостого хода. Оказалось, вибрация от прокатных станов вызвала постепенное ослабление прессовки магнитопровода. Пришлось ставить дополнительные демпферы.

А вот с сухими трансформаторами та же компания сделала интересное решение — добавили магнитные экраны для снижения реактивных потерь. На тестах это дало экономию 5-7%, но на объекте с высокой влажностью эти экраны начали корродировать. Видимо, не учли климатические особенности Уральского региона.

Самый показательный случай был с высоковольтными распределительными устройствами КРУ-10 кВ — там реактивные потери в соединительных элементах иногда достигали 30% от потерь в самом трансформаторе! Особенно в ячейках с горизонтальным расположением шин. Теперь всегда замеряем потери комплексно — от вводов до низковольтных сборок.

При подборе трансформатора смотрю не только на паспортные данные, но и на условия эксплуатации. Например, для объектов с преобладанием нелинейных нагрузок (типа ЦОДов) лучше брать трансформаторы с запасом по реактивным потерям — даже если активные кажутся приемлемыми.

Производителям вроде ООО Цзянсу Госинь стоит больше внимания уделять испытаниям в реальных условиях, а не только на стендах. Особенно для российского рынка с нашими перепадами температур и качеством сети.

И главное — не делить потери на 'важные' и 'не очень'. И активные, и реактивные составляющие в итоге бьют по карману заказчика, просто в разной временной перспективе. Один киловатт потерь — это примерно 50-70 тысяч рублей в год при наших тарифах, а ведь их могут быть десятки!